![]()

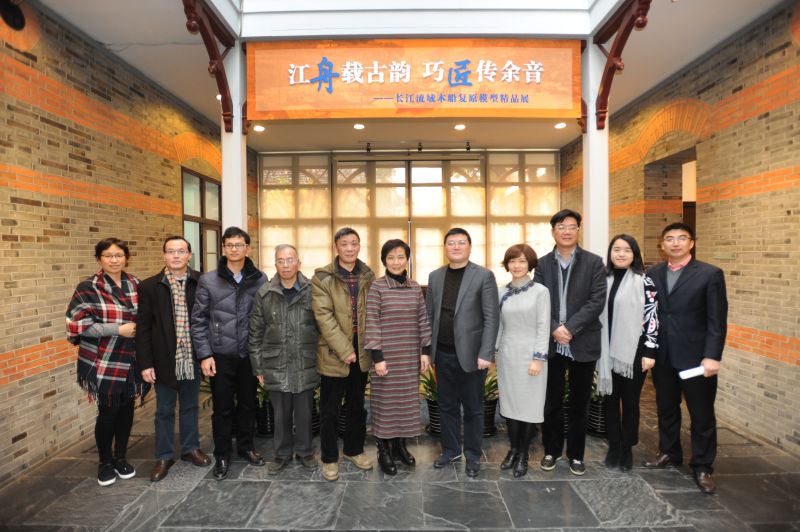

12月16日下午,“江舟载古韵 巧匠传余音”——长江流域木船复原模型精品展在上海交通大学董浩云航运博物馆开幕。开幕仪式简短而隆重。来自全国高校博物馆育人联盟、全国船史研究会、上海市高校博物馆育人联盟、上海市各高校博物馆、上海交通大学有关机关部处及档案馆的领导、专家,以及上海交大师生代表和众多船模爱好者出席了开幕式。

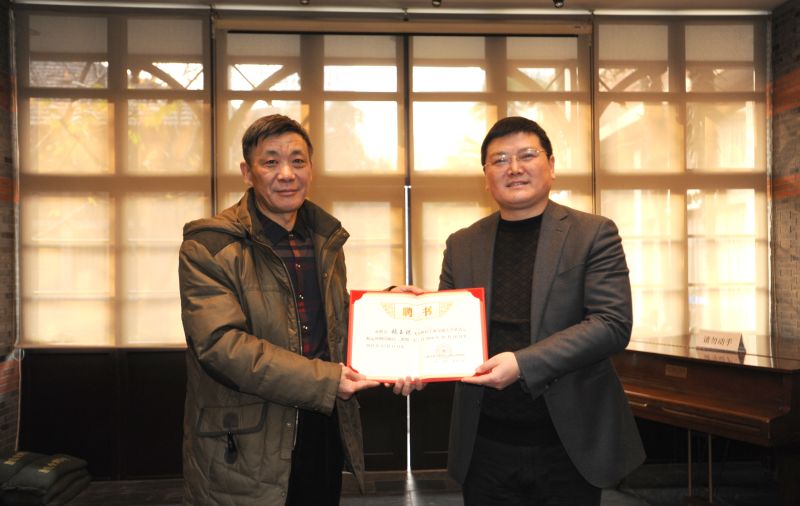

中国舟船文化源远流长。长江船是中国木船的重要组成部分。为弘扬历史悠久、意蕴丰富的中国舟船文化,保护和传承“船模制作”这一非物质文化遗产,上海交通大学董浩云航运博物馆与张玉琪船模工作室联合举办本次展览,上海市教委给予了展览特别的支持与帮助。开幕式上,张玉琪先生向董浩云航运博物馆捐赠瓶中“上海沙船”船模一艘;档案馆馆长张凯向张玉琪先生颁发了顾问聘书。

此次展出的十艘精品船模,原型为长江流域木船,均出自上海市非物质文化遗产“古船模型制作技艺”代表性传承人——张玉琪先生之手。张玉琪先生出身木船世家,自幼喜爱船模制作,在船模制作和理论研究上造诣颇深。张先生及其团队对长江流域的木船进行实地考察,收集资料,潜心钻研,经过两年多的精雕细琢,终于把精品之作呈现给广大观众。其中最为特别的是一艘有着奇怪名称的“歪脑壳船”。“歪脑壳船”又名“橹船”,因船头统一从右向左歪扭而得名,是四川釜溪河一带的运盐船。歪扭清代文人刘慎之对其有如下描述:“橹船歪脑壳,五支为一单。行止如雁行,恰运一载盐。”橹船是中国乃至世界内河航运史上独特的一种船型,曾在四川自贡盐业运输中齐国重要的作用。抗战时期自贡盐场每年300多万担盐的90%便是从釜溪河运出的。上世纪50年代后,随着公路和铁路的开通,这种船型已经永远地消失了。

董浩云航运博物馆开馆以来,一贯致力于中国舟船文化的传播,此次展览的举办,将大大丰富上海交通大学师生的文化生活,又将提升上海交通大学的文化创新与积淀,亦是“非遗进交大”的一次有益尝试。

此次展览为期一个月。随后还将在上海交通大学闵行校区、上海交大附中及浦东陆家嘴金融城文化中心进行巡展。欢迎广大师生及各界人士前来参观!

2016年12月16日

张玉琪——非遗“古船模型制作技艺”传承人

张玉琪,1955年生于上海。初中毕业后进入上海玉石雕刻厂,从事象牙雕刻。1979年进入上海船厂,在木模车间工作。1982年受命组建船模组,任组长。2008年,成立“张玉琪船模工作室”。中国造船工程学会和中国航海学会会员,被上海造船工程学会聘为“船模辅导员”。

生于木船世家,自幼喜爱船模制作。几十年来,专心学艺、专题研究、寻访考察,制作了数百艘船模和 其它各类模型。收集积累了丰富的舟船资料,在中国古船模型的复原制作和理论研究上,自成一脉,在省部级专业杂志上发表学术文章数篇,制作复原的船模及船用属具先后被中国航海博物馆、董浩云航运博物馆、香港海事博物馆等十余家展馆收藏和展示。2010年世博会期间,为中国船舶馆制作了“上海沙船”等6艘船模,其船模衍生品被选为特殊礼品,赠送各界嘉宾。

2015年,参与申报的《古船模型制作技艺》,被列入上海市第五批非物质文化遗产名录,张玉琪成为“古船模型制作技艺”上海市非遗代表性传承人。